津波避難、進む施設整備=住民意識や高齢化の課題も―模索続く沿岸自治体・南海トラフ地震

南海トラフ巨大地震の新被害想定では、津波から人命をどう守るかが大きな課題として改めて突き付けられた。2012~13年の前回想定が公表されて以降、沿岸自治体は避難施設整備などに取り組んできた。実際に地震が起きた際、住民が避難行動をすぐに取れるかどうかがポイントとなる。ただ、訓練への参加率が低く住民意識に課題があったり、高齢化の中でいかにスムーズな避難を実現させるかで悩んだりするケースもあり、自治体の模索は続く。

南海トラフ地震に備えるため、29都府県707市町村が「防災対策推進地域」に指定されている。地域内では、前回想定時に2244棟だった津波避難施設は、23年4月時点で1万2471棟に増加。各地のハード整備は進んだ。

高知県黒潮町もその一つ。最大津波高が34メートルに上るとの前回想定が公表された後、地区ごとに防災ワークショップや訓練を定期的に開催。町民ごとに、どの経路でどこに逃げるかを確認する「津波避難カルテ」を作成してきた。カルテを基に、利用者が多い避難道や避難タワーを整備し、備えた。

ただ、30%程度に落ち込む避難訓練の参加率向上が課題となっている。新型コロナウイルスの流行以前は45%前後だったといい、町は粘り強く参加の呼び掛けをする方針だ。

美しい海岸線を観光資源とする静岡県伊豆市では、観光客を含めた避難対策が欠かせない。景観を損なうなどとして大規模な防潮堤は整備しない一方、高層の旅館やホテルを津波避難ビルに指定している。24年には、避難タワーと観光施設を兼ねた複合施設として「テラッセオレンジトイ」が完成。近くの海水浴場からの避難先として活用できる。

市内では住民の高齢化率の上昇が懸念材料の一つ。徒歩に替わる手段として、22年に電動車いすでの避難実証を行い有効性を確認したが、導入に至っていない。引き続き避難支援策を探っている。

1メートルの津波が最短2分で到達する和歌山県。前回想定を受けて県は、津波から逃げ切れない避難困難地域(12市町61地区)の解消を目指して対策を講じてきた。ただ、高層の建物がなく避難ビルの選定が進まず、避難タワーを建設するにも費用がかかり「一足飛びにはいかない」(担当者)のが実情という。

能登半島地震で孤立集落が発生したことを踏まえ、紀伊半島に位置する県としても危機感は募る。担当者は「災害関連死を防ぐためにもきめ細かい対策を着実にやる」と強調した。

最新動画

最新ニュース

-

米加州産品、報復除外を=知事が各国に訴え

-

対ロ、ウクライナ支援で結束=中国軍拡を懸念―NATO外相会合

-

北海道で震度4

-

NYダウ急落、一時2100ドル安=中国報復で貿易戦争懸念

-

米FRB議長に利下げ要求=トランプ氏、行動遅いと批判

写真特集

-

ラリードライバー 篠塚建次郎

-

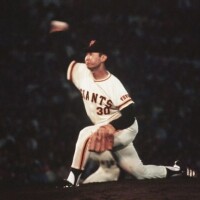

元祖“怪物” 巨人・江川卓投手

-

つば九郎 ヤクルトの球団マスコット

-

【野球】「サイ・ヤング賞右腕」トレバー・バウアー

-

【野球】イチローさん

-

【スノーボード男子】成田緑夢

-

【カーリング】藤沢五月

-

【高校通算140本塁打の強打者】佐々木麟太郎