機運乏しく、問われる開催意義=テーマ「いのち」の発信課題―万博

13日開幕の大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。国内パビリオンでは世界最大級の「火星の石」や、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を活用した「iPS心臓」などが注目されるものの、開幕前の機運醸成は十分とは言えない。専門家からは、次世代に向けた発信内容に具体性が欠けるとの指摘も出ており、明確なメッセージを打ち出せるかが今後の課題だ。

万博は1851年、ロンドンで始まった。当初は各国が国力や産業力を発信する「国威発揚」の場とされた。1994年の博覧会国際事務局(BIE)総会で「人類社会の課題解決の場」と定義されると、それ以降は持続可能性がキーワードの一つとなってきた。

2005年の愛知万博では「自然の叡智(えいち)」をメインテーマに、環境問題を正面から取り上げた。アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開かれた前回万博の会場は、23年の国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)でも再利用された。

「いのち」が主題の今回は、参加する158カ国・地域や国内企業が出展。特に、日本国際博覧会協会が選んだプロデューサー8人による「テーマ館」では、アンドロイドと共存する社会や食の未来など、多彩な表現でいのちの尊さを来場者に問い掛ける。

ただ、前売り入場券の売り上げは目標の1400万枚を下回るなど、全国的な盛り上がりには欠けている。愛知万博に関する著書がある関西大学の岡田朋之教授は「『いのち』の尊重に向けて具体的にどのようにするのか、将来像を含めて見えていない」と指摘。政府や協会の対外的な発信力の弱さを問題視する。

岡田教授は「万博は開催国がグローバル社会の中で、今後どのような立ち振る舞いをしていくのかアピールする場になる」と強調。「来場者目標を達成して終わりではない。後世に語り継がれるためにも、来場者に明確なイメージを伝えなければならない」と訴える。

[時事通信社]

最新動画

最新ニュース

-

地銀8行のシステム障害復旧=ネットバンキングで一時不具合

-

米女子ゴルフ・談話

-

増上寺「大変うれしい」=仏教聖典の「世界の記憶」登録

-

勝、パット好調=米女子ゴルフ

-

岩井明、好発進も油断せず=米女子ゴルフ

写真特集

-

ラリードライバー 篠塚建次郎

-

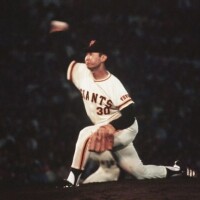

元祖“怪物” 巨人・江川卓投手

-

つば九郎 ヤクルトの球団マスコット

-

【野球】「サイ・ヤング賞右腕」トレバー・バウアー

-

【野球】イチローさん

-

【スノーボード男子】成田緑夢

-

【カーリング】藤沢五月

-

【高校通算140本塁打の強打者】佐々木麟太郎