イネの節と節間、区分け解明=背丈調節に応用期待―遺伝研

イネが成長する際、葉の根元の節が形成されるのと、節同士の間の茎が伸長するのを区分けする仕組みを解明したと、国立遺伝学研究所と広島大、吉備国際大の研究チームが14日付の米科学誌サイエンスに発表した。それぞれの部分で働く遺伝子群を特定しており、イネの背丈を調節しながら収量を向上させる品種改良に役立つと期待される。

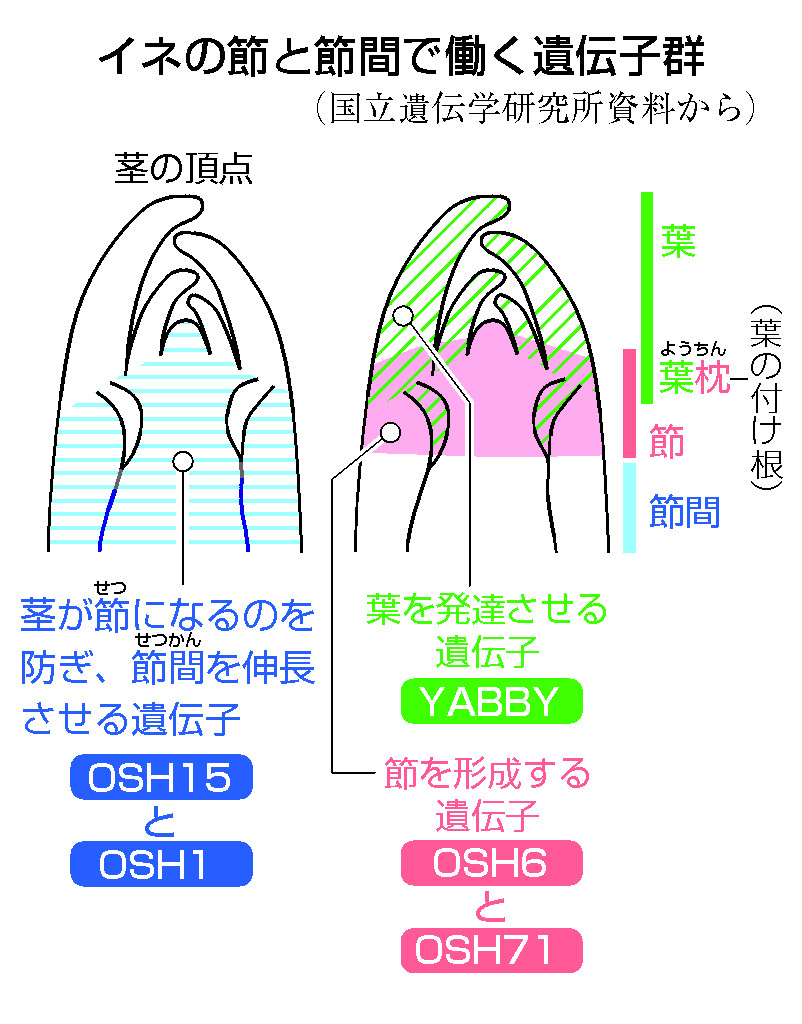

遺伝研の津田勝利助教らは、節間が短い変異体の内部構造を調べたり、遺伝子操作実験を行ったりした結果、「OSH15」と「OSH1」の両遺伝子が茎の節化を防ぎ、節間の茎を伸長させることを発見した。

一方、節では茎と葉の間で水や養分をやりとりするため、複雑な維管束網ができる。イネが強風や大雨で倒れた際は、葉の付け根の「葉枕(ようちん)」と呼ばれる部分が重力と逆方向に起き上がらせる役割を担う。節や葉枕は葉を発達させる遺伝子「YABBY」のほか、「OSH6」と「OSH71」の両遺伝子が働いて形成されることが分かった。

1960年代の「緑の革命」では、植物を成長させるホルモン「ジベレリン」の合成を下げる遺伝子変異が活用され、節間が短く、倒れにくい品種が登場して普及した。しかし、この方法では収量の向上に限界があり、今後は節の形成を担う遺伝子群の働きを強めることで節間を短くする方法が考えられるという。

最新動画

最新ニュース

-

安保副補佐官に元北朝鮮交渉担当=ウクライナ特使はグレネル氏か―次期米政権

-

米女子ゴルフ・談話

-

久常、24位で決勝Rへ=米男子ゴルフ

-

古江、連日の69=米女子ゴルフ

-

財務長官にベッセント氏指名=トランプ次期米大統領

写真特集

-

【野球】慶応大の4番打者・清原正吾

-

【競馬】女性騎手・藤田菜七子

-

日本人メダリスト〔パリパラリンピック〕

-

【近代五種】佐藤大宗〔パリ五輪〕

-

【アーティスティックスイミング】日本代表〔パリ五輪〕

-

【ゴルフ】山下美夢有〔パリ五輪〕

-

閉会式〔パリ五輪〕

-

レスリング〔パリ五輪〕